A、 4∶3

B、 3∶4

C、 8∶3

D、 7∶8

答案:ABD

解析:解析:【分析】根据题干信息“,带有S基因的染色体片段可转接到 X 染色体上”,一个基因为 XYS 的受精卵中的 S 基因丢失,记为XY;由该受精卵发育成能产生可育雌配子的小鼠,与一只体细胞中含两条性染色体但基因型未知的雄鼠杂交,则该雄鼠肯定含有S基因,且体细胞中有两条性染色体,所以其基因型只能是XYS,XSY,XSX,如果是两条性染色体都含S基因,则子代全为雄性,无法交配。【详解】根据分析如果雄鼠的基因型是XYS,当其和该雌鼠XY杂交,由于YSY致死,所以F1中XX∶XY∶XYS=1∶1∶1,雌性∶雄性为2∶1,当F1杂交,雌性产生配子及比例3X∶1Y,雄性产生的配子1X∶1YS,随机交配后,3XX∶3XYS∶1XY∶1YSY(致死),所以雌性∶雄性=4∶3;如果雄鼠的基因型是XSY,当其和该雌鼠XY杂交,F1中XSX∶XSY∶XY=1∶1∶1,雄性∶雌性=2∶1,雄性可以产生的配子及比例为1X∶2XS∶1Y,雌性产生的配子及比例1X∶1Y,随机结合后,1XX∶1XY∶2XSX∶2XSY∶1XY∶1YY,雌性∶雄性=3∶4。如果雄鼠的基因型是XSX,当其和该雌鼠XY杂交,F1中XSX∶XSY∶XX∶XY=1∶1∶1∶1,雌性∶雄性=1∶1,随机交配,雌性产生的配子3X∶1Y,雄性产生的配子2XS∶1X∶1Y,随机结合后,6XSX∶2XSY∶3XX∶1XY∶3XY∶1YY(致死),雄性∶雌性=8∶7。故选ABD。

A、 4∶3

B、 3∶4

C、 8∶3

D、 7∶8

答案:ABD

解析:解析:【分析】根据题干信息“,带有S基因的染色体片段可转接到 X 染色体上”,一个基因为 XYS 的受精卵中的 S 基因丢失,记为XY;由该受精卵发育成能产生可育雌配子的小鼠,与一只体细胞中含两条性染色体但基因型未知的雄鼠杂交,则该雄鼠肯定含有S基因,且体细胞中有两条性染色体,所以其基因型只能是XYS,XSY,XSX,如果是两条性染色体都含S基因,则子代全为雄性,无法交配。【详解】根据分析如果雄鼠的基因型是XYS,当其和该雌鼠XY杂交,由于YSY致死,所以F1中XX∶XY∶XYS=1∶1∶1,雌性∶雄性为2∶1,当F1杂交,雌性产生配子及比例3X∶1Y,雄性产生的配子1X∶1YS,随机交配后,3XX∶3XYS∶1XY∶1YSY(致死),所以雌性∶雄性=4∶3;如果雄鼠的基因型是XSY,当其和该雌鼠XY杂交,F1中XSX∶XSY∶XY=1∶1∶1,雄性∶雌性=2∶1,雄性可以产生的配子及比例为1X∶2XS∶1Y,雌性产生的配子及比例1X∶1Y,随机结合后,1XX∶1XY∶2XSX∶2XSY∶1XY∶1YY,雌性∶雄性=3∶4。如果雄鼠的基因型是XSX,当其和该雌鼠XY杂交,F1中XSX∶XSY∶XX∶XY=1∶1∶1∶1,雌性∶雄性=1∶1,随机交配,雌性产生的配子3X∶1Y,雄性产生的配子2XS∶1X∶1Y,随机结合后,6XSX∶2XSY∶3XX∶1XY∶3XY∶1YY(致死),雄性∶雌性=8∶7。故选ABD。

A. 吞噬细胞产生干扰素的过程属于特异性免疫

B. 吞噬细胞的溶酶体分解病毒与效应 T 细胞抵抗病毒的机制相同

C. 再次接触相同抗原时,吞噬细胞参与免疫反应的速度明显加快

D. 上述过程中吞噬细胞产生的干扰素属于免疫活性物质

解析:解析:【分析】人体的三道防线:第一道防线是由皮肤和黏膜构成的,他们不仅能够阻挡病原体侵入人体,而且它们的分泌物(如乳酸、脂肪酸、胃酸和酶等)还有杀菌的作用;第二道防线是体液中的杀菌物质--溶菌酶和吞噬细胞;第三道防线主要由免疫器官(扁桃体、淋巴结、胸腺、骨髓、和脾脏等)和免疫细胞(淋巴细胞、吞噬细胞等)借助血液循环和淋巴循环而组成的。【详解】A、根据题干信息“干扰素几乎能抵抗所有病毒引起的感染”,说明吞噬细胞产生干扰素不具有特异性,属于非特异性免疫,A错误;B、溶酶体分解病毒,是将大分子分解为小分子,而效应 T 细胞抵抗病毒的机制是效应T细胞将靶细胞裂解,使病毒失去藏身之所,B错误;C、吞噬细胞对病毒的识别作用不具有特异性,所以再次接触相同抗原时,吞噬细胞参与免疫反应的速度不会加快,C错误;D、干扰素是免疫细胞产生的具有免疫作用的物质,属于免疫活性物质,D正确。故选ABC。【点睛】

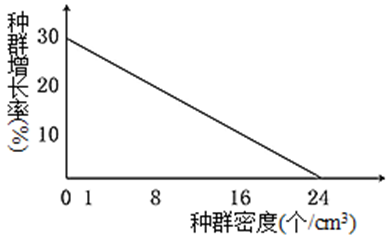

A. 水蚤的出生率随种群密度增加而降低

B. 水蚤种群密度为 1 个/cm3时,种群数量增长最快

C. 单位时间内水蚤种群的增加量随种群密度的增加而降低

D. 若在水蚤种群密度为 32 个/cm3时进行培养,其种群的增长率会为负值

解析:解析:【分析】从图中可以看出随着种群密度的增加,种群增长率逐渐降低,当种群密度达到24个cm3 ,种群增长率为0,说明其数量达到最大。【详解】A、随着种群密度的增加,种内斗争加剧,资源空间有限,所以出生率降低,A正确;B、水蚤种群密度为 1 个/cm3 时,种群增长率最大,但由于种群数量少,所以此时不是种群数量增长最快的时刻,B错误;C、单位时间内水蚤种群的增加量随种群密度的增加不一定降低,例如当种群密度为1cm3 ,增长率为30%,增长量为0.3,而当种群密度为8 个/cm3时,增长率大约20%,增长量为1.6,C错误;D、从图中看出当种群密度达到24个cm3 ,种群增长率为0,说明其数量达到最大,可以推测当种群密度为 32 个/cm3 时,种内斗争进一步加剧,出生率将小于死亡率,增长率为负值,D正确。故选BC。【点睛】

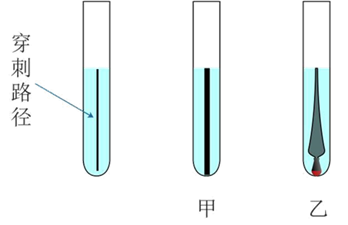

A. 乙菌的运动能力比甲菌强

B. 为不影响菌的运动需选用液体培养基

C. 该实验不能比较出两种菌产生硫化氢的量

D. 穿刺接种等接种技术的核心是防止杂菌的污染

解析:解析:【分析】图中是穿刺接种的方法,根据题干中的信息“硫化氢可以与硫酸亚铁铵结合形成黑色沉淀”,所以根据黑色沉淀的多少,比较两种菌产生硫化氢的能力。【详解】A、从图中可以看出甲菌在试管中分布范围小于乙菌,说明了乙菌的运动能力比甲菌强,A正确;B、为不影响菌的运动需选用半固体培养基,B错误;C、该实验可以根据黑色沉淀的多少初步比较细菌产生硫化氢的能力,但不能测定产生硫化氢的量,C正确;D、微生物接种技术的核心是防止杂菌的污染,D正确。故选B。【点睛】

A. 可以发生基因突变

B. 在核糖体合成蛋白质

C. 可以进行有丝分裂

D. 能以CO2作为碳源

解析:解析:【分析】1、硝化细菌是原核生物,原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物只能进行二分裂生殖。2、原核细胞只有核糖体一种细胞器,但部分原核细胞也能进行光合作用和有氧呼吸,如蓝细菌。原核生物含有细胞膜、细胞质结构,含有核酸和蛋白质等物质。【详解】A、硝化细菌的遗传物质是DNA,可发生基因突变,A正确;B、原核细胞只有核糖体一种细胞器,蛋白质在核糖体合成,B正确;C、原核生物不能进行有丝分裂,进行二分裂,C错误;D、硝化细菌可进行化能合成作用,是自养型生物,能以CO2作为碳源,D正确。故选C。

A. ①③④

B. ①④⑥

C. ②③⑤

D. ②⑤⑥

解析:解析:【分析】生态足迹:(1)概念:在现有技术条件下,维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。(2)意义:生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,对生态和环境的影响就越大。(3)特点:生态足迹的大小与人类的生活方式有关。生活方式不同,生态足迹的大小可能不同。【详解】①光盘行动可以避免食物浪费,能够减少生态足迹,①正确;②自驾旅游会增大生态足迹,②错误;③④高效农业、桑基鱼塘,能够合理利用资源,提高能量利用率,减少生态足迹,③④正确;⑤一次性餐具使用,会造成木材浪费,会增大生态足迹,⑤错误;⑥秸秆焚烧,使秸秆中的能量不能合理利用,造成浪费且空气污染,会增大生态足迹,⑥错误。综上可知,①③④正确。故选A。

A. 通过杂交育种技术培育出许多水稻新品种,增加了水稻的遗传多样性

B. 人类与黑猩猩基因组序列高度相似,说明人类从黑猩猩进化而来

C. 新物种的形成意味着生物类型和适应方式的增多

D. 生物之间既相互依存又相互制约,生物多样性是协同进化的结果

解析:解析:【分析】1、生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次。2、遗传多样性是指物种内基因和基因型的多样性。遗传多样性的实质是可遗传变异。检测遗传多样性最简单的方法是聚合酶链反应(简称PCR),最可靠的方法是测定不同亚种、不同种群的基因组全序列。3、物种多样性是指地球上动物、植物和微生物等生物物种的多样化。【详解】A、通过杂交育种技术培育出许多水稻新品种,增加了水稻的基因型,即增加了水稻的遗传多样性,A正确;B、黑猩猩与人类在基因上的相似程度达到96%以上,只能表明人类和黑猩猩的较近的亲缘关系,由于客观环境因素的改变,黑猩猩不能进化成人类,B错误;C、新物种形成意味着生物能够以新的方式适应环境,为其发展奠定了基础,所以生物类型和适应方式的增多,C正确;D、生物与生物之间有密切联系,自然界中的动物和其他动物长期生存与发展的过程中,形成了相互依赖,相互制约的关系,生物多样性是协同进化的结果,D正确。故选B。

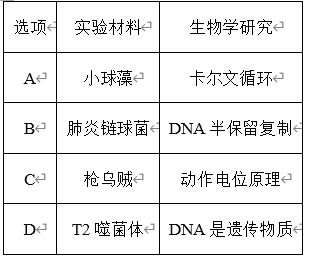

A. A

B. B

C. C

D. D

解析:解析:【分析】1、肺炎链球菌转化实验包括格里菲斯体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲斯体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。【详解】A、科学家利用小球藻、运用同位素标记法研究卡尔文循环,A正确;B、科学家通过培养大肠杆菌,探究DNA半保留复制方式,运用了同位素示踪法和密度梯度离心法,B错误;C、科学家以枪乌贼离体粗大的神经纤维为实验材料,研究动作电位原理,C正确;D、赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记法分别用35S或32P标记的噬菌体进行噬菌体侵染细菌的实验,证明DNA是遗传物质,D正确。故选B。

A. 大脑皮层H区病变的人,不能看懂文字

B. 手的运动受大脑皮层中央前回下部的调控

C. 条件反射 的消退不需要大脑皮层的参与

D. 紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

解析:解析:【分析】位于大脑表层的大脑皮层,是整个神经系统中最高级的部位。它能对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。【详解】A、大脑皮层H区病变的人,听不懂讲话,A错误;B、刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起下肢的运动;刺激中央前回的下部,会引起头部器官的运动;刺激中央前回的其他部位,会引起其他相应器官的运动,B错误;C、条件反射是在大脑皮层的参与下完成的,条件反射是条件刺激与非条件刺激反复多次结合的结果,缺少了条件刺激条件反射会消退,因此条件反射的消退需要大脑皮层的参与,C错误;D、紧张、焦虑可能会引起突触间隙神经递质的含量减少,所以紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生,D正确。故选D。

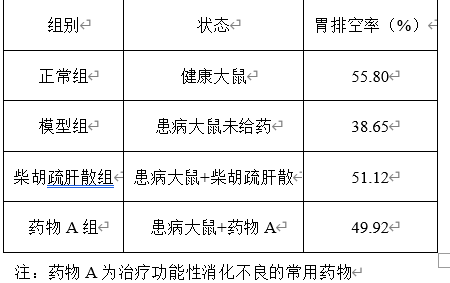

A. 与正常组相比,模型组大鼠胃排空率明显降低

B. 正常组能对比反映出给药组大鼠恢复胃排空的程度

C. 与正常组相比,柴胡疏肝散具有促进胃排空的作用

D. 柴胡疏肝散与药物A对患病大鼠促进胃排空的效果相似

解析:解析:【分析】对照是实验所控制的手段之一,目的在于消除无关变量对实验结果的影响,增强实验结果的可信度。【详解】A、由表可知,正常组胃排空率为55.80%,模型组胃排空率为38.65%,与正常组相比,模型组大鼠胃排空率明显降低,A正确;B、正常组为对照组,将给药之后的胃排空率和正常组比较,能反映出给药组大鼠恢复胃排空的程度,B正确;C、由表可知,正常组胃排空率为55.80%,柴胡疏肝散组胃排空率为51.12%,正常组胃排空率更高,所以与正常组相比不能表明柴胡疏肝散具有促进胃排空的作用,C错误;D、由表可知,柴胡疏肝散组与药物A组的胃排空率相似,且均比模型组胃排空率高,柴胡疏肝散与药物A对患病大鼠促进胃排空的效果相似,D正确。故选C。

A. 抗体能消灭细胞外液中的病原体,细胞毒性T细胞能消灭侵入细胞内的病原体

B. 首次感染新的病原体时,B细胞在辅助性T细胞的辅助下才能被活化

C. 若免疫监视功能低下,机体会有持续的病毒感染或肿瘤发生

D. “预防”胜于“治疗”,保持机体正常的免疫功能对抵抗疾病非常重要

解析:解析:【分析】免疫是指人体的一种生理功能,人体依靠这种功能来识别自己和非己成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,或人体本身产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体内部环境的平衡和稳定。【详解】A、体液免疫中浆细胞产生抗体,消灭细胞外液中的 病原体;细胞毒性T细胞与靶细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡,使侵入细胞内的病原体释放出来,再被抗体消灭,A错误;B、首次感染新的病原体时,B细胞活化需要两个信号的刺激,一些病原体可以和B细胞接触,为激活B细胞提供第一个信号,辅助性T细胞表面特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号,且需要辅助性T细胞分泌的细胞因子的作用,B正确;C、免疫监视是指监视、识别和清除体内产生的异常细胞的功能,免疫监视功能低下时,机体会有肿瘤发生或持续的病毒感染,C正确;D、人体的免疫功能包括防御感染、自我稳定、免疫监视,故“预防”胜于“治疗”,保持机体正常的免疫功能对抵抗疾病非常重要,D正确。故选A。